「イラストを依頼したいけれど、ラフ提出は必要なのか?」と悩む方は多いものです。特に初めて依頼する場合、どの段階で確認が入るのか、料金ややり取りでトラブルにならないかと不安を感じやすいでしょう。

結論から言えば、ラフ提出は双方の認識をすり合わせるために重要であり、完成後の大きな修正を避けるための安心材料になります。ただし、ラフがないまま依頼を進めてしまうと、完成品のイメージが合わず追加費用が発生したり、依頼自体が失敗に終わるリスクも高まります。

本記事では、イラスト依頼の流れやラフ提出の必要性、料金相場や注意点まで具体的に解説し、安心して依頼できる知識を身につけられるようにまとめています。

- ・イラスト依頼におけるラフ提出の意味と役割が分かる

- ・依頼先ごとの料金相場や注意点を把握できる

- ・ラフの提出枚数や描き込みの目安を理解できる

- ・依頼失敗を防ぐ確認方法と進め方が身につく

目次

イラスト依頼のラフ提出に関する基礎知識と料金相場

イラストを依頼する際には、どのくらいの費用がかかるのか、依頼先によって違いがあるのかを知っておくことがとても重要です。特にラフ提出を含めたやり取りは、依頼者と制作者の認識を合わせる上で欠かせないプロセスになります。ここからは依頼の場面ごとに料金や注意点を整理して解説していきます。

イラストレーターに1枚絵を依頼するとくらい?

イラストレーターに1枚絵を依頼すると、依頼内容や絵の用途によって価格が大きく変わります。一般的には個人観賞用のイラストと商業利用のイラストでは金額が異なり、前者は数千円から、後者は数万円以上になるケースが多く見られます。特に商業利用の場合は、著作権や利用範囲に関する契約が必要となり、その分の料金が加算されることが一般的です。

このような差が生まれる理由は、イラストの完成度や用途によって必要な時間や技術が大きく異なるためです。文化庁の調査によると、クリエイターの制作単価は「制作時間 × 技術レベル × 使用権利」で決まる傾向が強いとされています。依頼者にとっては、ただ描いてもらうだけではなく、どのように使用するかを明確に伝えることが適正価格での取引につながります。

例えば、SNSのアイコン用にイラストをお願いする場合は5,000円前後から受け付けるクリエイターが多く、一方で書籍の表紙やゲームのビジュアルなど商業的に大きな影響を持つものは50,000円を超えることも珍しくありません。このように、依頼内容によって料金が大きく変動する点を理解しておくと安心です。

結果的に、イラストレーターへの依頼では「どの用途でどれだけの品質を求めるか」を整理しておくことが、トラブルを避ける大きなポイントとなります。

プロに依頼するときの注意点と相場

プロのイラストレーターに依頼する場合、相場は数万円から数十万円と高めになります。これは、経験や実績を持つプロはクオリティが高く、依頼者の要望に対して柔軟かつ確実に対応できるためです。また、契約に基づいて納期や修正回数、著作権の扱いなどを細かく取り決める必要があります。

経済産業省が発表しているクリエイティブ産業の報告書でも、デザインやイラスト制作は「労働集約型の専門サービス」であり、時間単価や権利処理の重要性が指摘されています。これを踏まえると、依頼者は料金の高さに驚くのではなく、提供される品質や契約の明確さに価値を見いだすことが大切です。

例えば、企業が広告用イラストを依頼する場合、ラフ提出を経て修正点を明確にし、完成品に至るまでの過程を丁寧に進めることが一般的です。このようなプロセスがあることで、依頼側の意図と制作側の表現が一致しやすく、完成度の高い成果物を得られます。

したがって、プロに依頼する際には「契約内容をしっかり確認する」「修正範囲を明確にする」「使用範囲を伝える」の3点を意識することが、満足のいく依頼につながります。

学生に依頼するときの注意点と相場

学生に依頼する場合、料金は比較的安価で、1枚あたり数千円程度で受けてもらえることが多いです。将来プロを目指して活動している学生にとっては、実績作りや練習の一環として取り組んでいる場合も多いため、依頼しやすい価格帯になっています。

ただし、学生に依頼する際には注意点があります。第一に、納期管理が甘くなる可能性がある点です。学業やアルバイトとの両立でスケジュールが乱れることがあり、結果として納期が遅れるケースもあります。第二に、契約に関する理解が浅いことがあり、著作権や二次利用の扱いで誤解が生じやすい点です。

文部科学省の調査でも、学生クリエイターの活動は増加傾向にあるものの、契約や権利に関する知識不足が課題と指摘されています。依頼者側としては、学生であっても依頼内容や納期、修正の範囲をしっかりと書面で確認することが望ましいです。

実際の例として、学園祭のポスターやサークル活動のイラストを学生に依頼する場合は、1枚3,000円〜10,000円程度で引き受けてもらえることが多く、コストを抑えつつオリジナル性のあるイラストを得られる利点があります。ただし、正式な契約や確認のステップを怠ると、完成品がイメージと異なるリスクも伴います。

結局のところ、学生への依頼は「安くて柔軟に対応してくれる一方、リスク管理が必要」というバランスを理解した上で進めることが大切です。

無償依頼がダメな理由は?

イラストの無償依頼が推奨されない最大の理由は、制作者の労力や時間を正しく評価できなくなるからです。作品を生み出すためには、技術の習得や制作環境の維持など多くのコストがかかっています。その価値を無視して無料で依頼することは、制作者の活動を軽んじることにつながり、結果的に健全な取引関係を損ないます。

文化庁の調査でも、クリエイターの収入安定性の低さが課題とされており、特に無償での依頼や不当な低単価での取引が業界全体の持続性を脅かす要因と指摘されています。つまり、適切な対価を払うことは、依頼者にとっても質の高い作品を受け取る保証につながるのです。

具体的な例を挙げると、SNS上で「無償でイラストを描いてほしい」と募集した依頼が炎上するケースがあります。これは、制作者側が持つスキルや時間を軽んじていると受け止められるためです。逆に、適正な料金を提示して依頼すれば、制作者も責任感を持って対応しやすく、完成度の高い成果物につながります。

したがって、イラスト依頼は無償ではなく、正当な報酬を設定することが双方の信頼を築く基本姿勢といえます。

依頼を受けたときの例文は?

実際に依頼を受ける場面では、依頼者も受け手も誤解が生じないようなやり取りを心がけることが大切です。特に初めて依頼する人は、どう伝えれば良いのか迷いやすいため、例文を参考にするのが効果的です。

依頼時のポイントは以下の通りです。

- 依頼する作品の内容を簡潔に伝える

- 用途や公開範囲を明確にする

- 納期と予算を具体的に提示する

- 修正対応や確認の有無を事前に話し合う

例えば、依頼者がイラストレーターにお願いする場合は以下のような文面が考えられます。

「はじめまして。SNS用のアイコンイラストを依頼したくご連絡いたしました。キャラクターのイメージは添付資料をご参照ください。納期は2週間後、予算は5,000円を予定しています。修正は2回までお願いできれば幸いです。ご検討のほどよろしくお願いいたします。」

一方で、受け手側が断りたいときも、相手に失礼のない文面が求められます。例えば、「この度はご依頼ありがとうございます。大変恐縮ですが、現在スケジュールが埋まっており、新規のご依頼をお受けできない状況です。またの機会にぜひよろしくお願いいたします。」といった形が適切です。

こうした表現を用いることで、依頼が成立する場合も断る場合も、相手との信頼関係を保ちやすくなります。

イラスト依頼、例文まとめ

イラスト依頼におけるやり取りは、相手に誠意を伝えつつ誤解を避けることが重要です。文章の構成を工夫するだけで、やり取りがスムーズになり、トラブルのリスクも減ります。特に、初めて依頼する人や依頼を受ける側にとって、例文を参考にすることは安心材料となります。

例文を整理すると以下のようになります。

| シーン | 例文 |

|---|---|

| 依頼時 | 「SNSアイコン用のイラストをお願いしたいです。納期は〇日、予算は〇円で考えています。」 |

| 条件提示 | 「修正は2回までお願いしたいです。用途はSNSのみで、商業利用はありません。」 |

| 受け入れ時 | 「ご依頼ありがとうございます。条件を確認し、ぜひお受けさせていただきます。」 |

| 断り時 | 「この度はご依頼ありがとうございます。恐縮ですがスケジュールの都合でお受けできません。」 |

このようにシーンごとに適切な文面を用意しておくと、依頼のやり取りがスムーズになり、相手との信頼関係を築きやすくなります。結局のところ、イラスト依頼で大切なのは「相手を尊重する気持ちを表現すること」であり、例文を参考にしながら状況に合わせた言葉を選ぶことが成功の秘訣です。

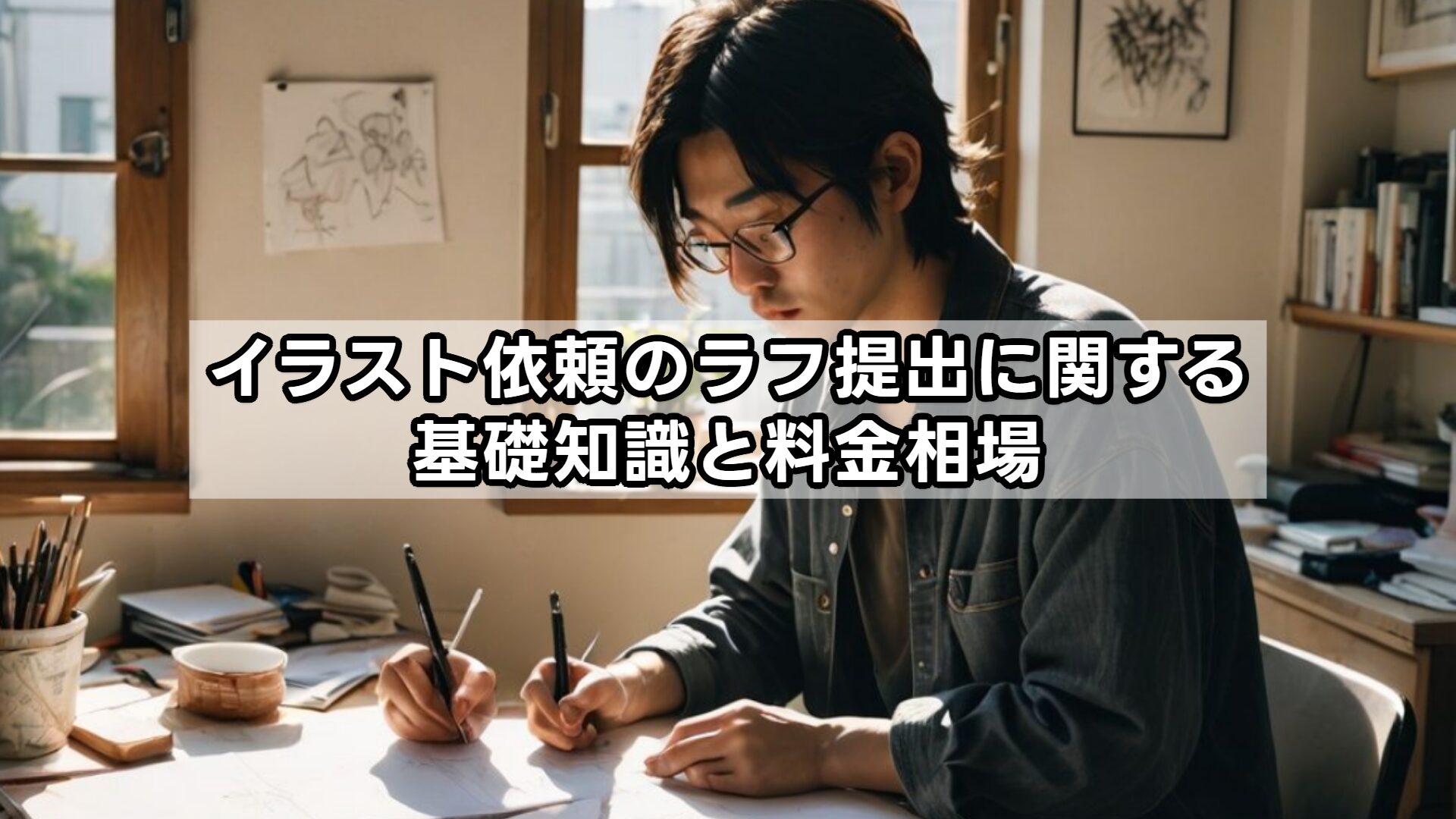

イラスト依頼、ラフ提出の流れと確認ポイント

イラストを依頼するときには、完成品が届くまでにいくつかの工程があります。その中でもラフ提出は、完成度の高い作品に仕上げるための大切なステップです。ここでは、ラフ提出の意味や一般的な日数の目安、提出される枚数などを詳しく解説します。

ラフ提出とは何?どんな段階?

ラフ提出とは、完成前の下描きや構図案を依頼者に提示する工程を指します。この段階で全体の雰囲気やポーズ、配置などを確認できるため、依頼者と制作者のイメージを一致させやすい特徴があります。完成してからの修正は時間もコストもかかりますが、ラフ段階で確認すれば修正が容易です。

独立行政法人・文化庁がまとめた「クリエイター白書」によると、制作におけるトラブルの多くは完成後のイメージの齟齬から生じています。そのため、ラフを挟むことで依頼者と制作者双方にとって安心感が得られると報告されています。

例えば、キャラクターイラストを依頼する場合、完成品に色がついてから「髪型を変えたい」「ポーズを違うものにしたい」といった修正を行うと、制作時間が倍以上に膨らむことがあります。しかし、ラフ提出時に確認していれば、数分の修正で済むことが多いのです。

このように、ラフ提出は効率的で満足度の高い制作を実現するために欠かせないステップといえます。

日数は何日が目安?

ラフ提出までにかかる日数は、依頼内容や制作者のスケジュールによって変わりますが、一般的には1週間から2週間程度が目安です。小規模な依頼なら数日で提出される場合もありますが、商業案件や細部にこだわる依頼ではさらに時間が必要になります。

経済産業省の「クリエイティブ産業調査」でも、制作の進行において「初期段階の確認に必要な日数」を確保することが重要とされており、平均的な制作プロジェクトでは全体の2〜3割をラフ提出や確認に充てるとされています。

具体的な例として、個人がSNS用のアイコンを依頼した場合は3日から5日でラフが届くケースが多く見られます。一方、企業が広告用イラストを依頼した場合は、デザイン案の検討や複数人での確認が必要になるため、2週間前後を要することも少なくありません。

依頼者側としては、納期だけを気にするのではなく、ラフ確認に十分な時間を取ることで完成度の高い成果物を得られることを意識することが大切です。

何枚提出される?

ラフの提出枚数は案件によって異なりますが、一般的には1〜3枚が多いです。依頼内容が明確であれば1枚だけ提示されることもありますが、構図やデザインの方向性を比較するために複数案を出すケースもあります。依頼時にあらかじめ「ラフを何案いただけますか」と確認しておくと安心です。

日本グラフィックデザイナー協会の資料によると、依頼者がラフを比較検討できる案件は完成品の満足度が高い傾向にあると報告されています。特に広告や出版業界では複数案を提示するのが標準的な流れとされ、依頼者の判断材料を増やすことが品質向上につながっています。

例えば、キャラクターデザインを依頼したケースでは、同じキャラクターでも「立ちポーズ」「動きのあるポーズ」「アップの顔中心」といった3パターンのラフが出されることがあります。依頼者はその中から最もイメージに近いものを選び、完成へと進めることができます。

まとめると、提出されるラフの枚数は依頼の内容や制作者の方針に左右されますが、1枚のみでも十分な場合もあれば、複数案を比較することでより理想に近づける場合もあるため、事前に相談する姿勢が欠かせません。

どこまで描き込む?

ラフの描き込み具合は、依頼の目的や制作者の作業スタイルによって異なりますが、一般的には「構図やバランスがわかる程度」が目安です。完成品のように細かい仕上げを求める必要はなく、キャラクターのポーズや表情、全体の配置が伝わる状態であれば十分です。描き込みをしすぎるとラフ段階での修正が難しくなり、かえって柔軟性が失われることがあります。

文化庁が公開しているクリエイティブ産業に関する調査でも、制作プロセスにおける「初期段階での柔軟性」の重要性が強調されています。これは、修正や変更を行う余地を残すことで依頼者と制作者の合意形成がスムーズに進みやすいからです。

例えば、ゲーム用キャラクターデザインを依頼したケースでは、最初は簡単な立ち姿や顔の表情をラフで確認し、その後に衣装や小物を追加していく流れが一般的です。こうすることで、大きな方向性が確定してから細部を詰められるため、効率よく理想の仕上がりに近づけます。

したがって、ラフは細かい描き込みにこだわるよりも、方向性を確認するための設計図として活用することが望ましいといえます。

ラフ確認の方法

ラフを受け取った際には、ただ見て終わりにせず、必ず制作者にフィードバックを返すことが大切です。確認のポイントは「全体の構図」「キャラクターの雰囲気」「ポーズや配置がイメージと一致しているか」の3つです。細かい部分にとらわれるよりも、大枠の方向性を意識して意見を伝える方が、後の修正がスムーズになります。

日本イラストレーション協会のガイドラインでも、依頼者はラフ確認の段階で可能な限り具体的な要望を伝えることが推奨されています。完成後の修正は時間やコストが大きくかかるため、ラフでのチェックが最も効率的なタイミングだからです。

実際の例として、広告イラストを依頼した企業が、ラフ段階で「色合いを明るくしたい」「構図を左右反転したい」といった意見を伝えた結果、完成品がよりブランドイメージに合致したという事例があります。このように、早い段階で要望を明確にすることで双方の負担を減らせます。

つまり、ラフ確認は「問題を早期に発見して修正する場」であり、このステップを丁寧に行うことが、最終的に満足度の高い成果物を得るためのカギになります。

まとめ:イラスト依頼、ラフ提出の正しい進め方と注意点

イラスト依頼におけるラフ提出は、完成度の高い作品を仕上げるために欠かせないプロセスです。描き込みは最低限にとどめ、大枠の方向性を共有することが重要であり、そのうえで確認段階では具体的な意見を返すことで修正の効率が高まります。さらに、依頼者と制作者の双方が丁寧にコミュニケーションを取ることで、トラブルを防ぎ、信頼関係を築くことができます。

ラフ提出は単なる下描きではなく、完成に向けた共通の基盤を作る工程です。このステップを軽視せず、確認をしっかりと行うことで、依頼者が求めるイメージに近いイラストを安心して受け取ることができるのです。

- ・ラフ提出は完成後の手戻りを防ぐ要の工程(構図・雰囲気・配置を早期に共有し、修正コストを抑えられます)。

- ・日数・枚数・描き込みの深さは事前合意が肝心(目安は提出まで1〜2週間、1〜3案、構図が伝わる程度の描き込み)。

- ・料金と権利の明確化でトラブル回避(用途・修正回数・著作権や二次利用を契約に明記。無償依頼は避ける)。

- ・確認フィードバックは具体的に(全体の構図・ポーズ・雰囲気に絞って要望を伝えると完成度が上がります)。

※関連記事一覧

イラスト有償依頼の相場と支払い方法!【※アイコンの依頼相場や修正回数まとめ】

有償依頼、paypayがダメって本当?禁止理由と安全な支払い方法を徹底解説!

【夢絵】無償依頼と有償依頼のやり方!禁止事項やDMの流れ、著作権や相場まとめ!